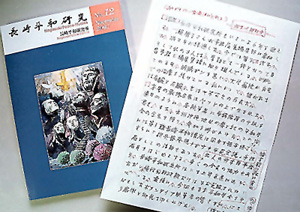

今月初旬、ベッドで書き上げた「長崎平和研究13号」(4月刊行予定)のあとがき(右)。最後の原稿となった

幾万の死者のおん念感じ “沈黙”破り市民運動に

被爆者の実態調査や証言を通じて反核・平和運動に取り組んでいる長崎の証言の会(事務局・長崎市目覚町)。一九六九年、秋月辰一郎・前長崎平和推進協会理事長らとともに、会の設立(当時は「長崎の証言」刊行委員会)に携わった中心メンバーの一人が、東京から移り住んで間もなかった鎌田定夫だった。日米安保条約改定をめぐる原水禁運動の分裂、米軍の北ベトナム爆撃などで、時代は新たな平和・護憲運動の中にあった。

鎌田は被爆者ではない。非核・不戦を訴え続けた運動家の原点は、郷里宮崎にいた旧制中学時代にさかのぼる。

戦時中、学徒動員先での出来事だった。軍国思想に非を唱えた日記が見つかってしまい、学友たちの前で同級生から制裁を受けた。「『非国民だ』と責められたが、謝らなかったため殴られたと聞く。それが鎌田の原体験になっていた」(信子夫人)という。

朝鮮戦争が始まった翌年の五一年夏、初めて長崎を訪れ、被爆者たちの痛烈な反原爆の声を耳にした。強制連行で犠牲になった朝鮮人や中国人たちを含め、「幾万もの死者たちのおん念が自分に乗り移ってくるのを感じた」。後に鎌田はこう記している。

鎌田を編集責任者に、会は発足の年、被爆者自身が語る被爆の実相を載せた「長崎の証言」を創刊。「怒りの広島、祈りの長崎」と対比されてきた被爆地長崎で、“沈黙”の殻を打ち破り、証言活動という市民運動を根付かせる礎となった。

「本物の被爆者の証言は、ほかの何よりも説得力がある」が口癖だった鎌田。証言運動の今後については「原爆投下の非人道性と日本の侵略戦争、加害の問題を結合させた運動を強めたい。原爆投下の認識については(米国と)大きな隔たりがある。運動の国際化促進や、会の運営を若い世代にどう継承していくかが課題」と語っていた。それは志半ばだった。

入院先のベッドで原稿を執筆するなど、運動への情熱と気力は病床に伏しても衰えることがなかった。鎌田は今月中旬、取材活動のため病院の許可をもらい、二人の被爆者を訪ねている。「被爆者としての自覚、意識がどのように芽生えたのか教えてほしい、とのことだった。今思えば、自分の命のタイムリミットを悟っているようだった」(インタビューを受けた山田拓民・長崎被災協事務局長)。

取材は「長崎の証言」創刊から通算五十九集目となるシリーズ作「証言2002―ヒロシマ・ナガサキの声」の巻頭論文などに活用する予定だったという。未完に終わった巻頭論文の仮題は「21世紀思想としての被爆証言―最近の被爆証言と対話から―」だった。 (敬称略)